斯蒂芬·沃爾夫勒姆這個名字,在中文世界裡可能遠談不上家喻戶曉;但他的英文名Stephen

Wolfram恐怕反而卻要熟悉得多。大名鼎鼎的數學軟體Mathematica每次啟動的時候都會用大紅字提醒你這是Wolfram出品;而“計算知識引擎”WolframAlpha更是每一個極客必備的網站。

何謂“計算知識引擎”?WolframAlpha的主介面看起來就像是一個搜尋引擎,可是它的任務不是搜索網上的東西原樣給你看,而是用這些東西計算出知識、回答你的問題。從直接了當的數學問題(對 x^2 sin^3x dx積分),到簡單的邏輯問題(哪些書的名字裡有“藍”這個詞),到物理和化學問題(ATP的電子式是什麼,描述三維盒子中的自由粒子需要哪些變數和方程),甚至更一般性的知識問題(凱西尼探測器上攜帶了多少核燃料,林白單人飛越大西洋的起點和終點,1969年8月發生了哪些大事件),它都可以回答。更重要的是,這些問題都可以用自然語言提出,無需懂電腦語言——當然像Siri一樣接受調戲的能力也是有的(其實它比Siri早得多)。數學家格裡高利·蔡廷(Gregory

Chaitin)說,這是“第一個真正實用的人工智慧”。

而斯蒂芬·沃爾夫勒姆的野心,可遠遠不止於此。

沃爾夫勒姆1959年出生在英國倫敦,父母是當年從德國來英避難的猶太人。10歲的時候他立志要當科學家,然後幾乎立刻發現自己和所有“科學家的搖籃”都合不來。12歲的時候他拿到了大名鼎鼎的伊頓公學的獎學金,卻根本不屑于聽老師指揮,還靠幫別的學生寫作業來賺零花錢。17歲時,他還沒從伊頓真正畢業就被牛津錄取了,但是卻沒有真正“上”過牛津——開學第一天他聽了一堂大一新生課,覺得“糟透了”。第二天和第三天他分別聽了大二和大三的課,結論是“全都糟透了,我再也不去聽課了”。自此他幾乎就沒有去上過課,並在短短兩年之後就前往加州理工大學攻讀理論物理博士生——牛津的一些老教授至今對此耿耿於懷。他拿到博士學位後立刻被加州理工聘用,當時他年僅20歲;僅僅一年之後他就獲得了獎勵年輕創新者的著名獎項“麥克亞瑟天才獎”,至今仍然是該獎最年輕的得主。

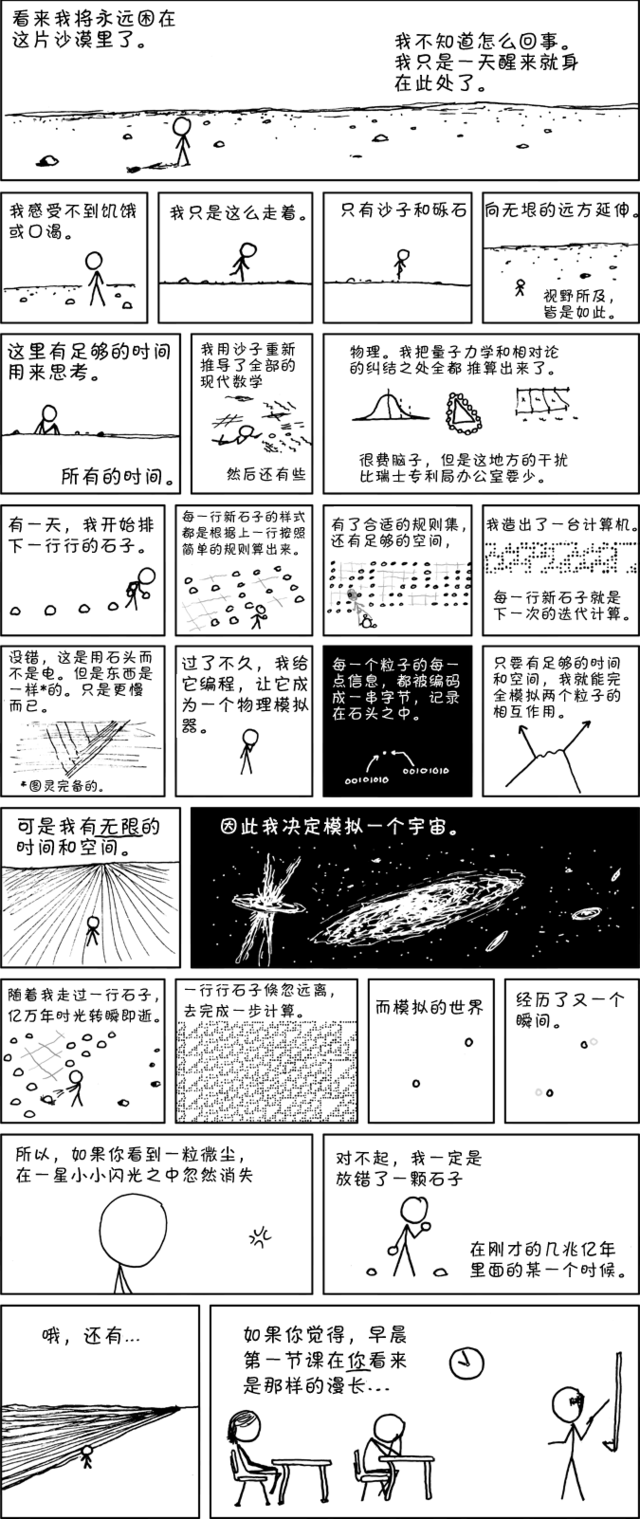

但是,這樣一位少年天才此後的發展路線卻出乎所有人的意料。在加州理工時,他發明了一種電腦語言,卻因為學校規定他不能獨享專利而和校方鬧翻,轉而前往普林斯頓高等研究院。在這裡他放棄了理論物理,開始研究一個奇怪的新領域:“細胞自動機”。

想像一下,一望無際的大平面被分成了許許多多方格子。每個格子裡正好能放下一個“細胞”。這個細胞不能運動,它可以是死的,也可以是活的;但它的狀態,是由它周圍8個細胞的死活決定。

至於決定的規則,在這個例子裡只有這麼幾條:

1 “人口過少”:任何活細胞如果活鄰居少於2個,則死掉。

2 “正常”:任何活細胞如果活鄰居為2個或3個,則繼續活。

3 “人口過多”:任何活細胞如果活鄰居大於3個,則死掉。

4 “繁殖”:任何死細胞如果活鄰居正好是3個,則活過來。

2 “正常”:任何活細胞如果活鄰居為2個或3個,則繼續活。

3 “人口過多”:任何活細胞如果活鄰居大於3個,則死掉。

4 “繁殖”:任何死細胞如果活鄰居正好是3個,則活過來。

而下面這幾張圖,全是遵循這幾條簡單規則的產物。

細胞自動機的想法可以追溯到馮·諾依曼,上面這幾條規則別名“生命遊戲”,可能是最出名的一套規則組。沃爾夫勒姆對細胞自動機著了迷,而他的同事們對此的評論是“我不太確定他搞的東西能叫科學”,“這更像是數學遊戲,他顯然已經不再是物理學家了”,還有“這個‘少年天才’其實沒有穿衣服”。

可是沃爾夫勒姆卻覺得自己發現了某種本質的東西。1983年,他做出了自己最得意的發現:“Rule 30”。這是一套規則組,處理的是更加簡單的一維細胞自動機,每一次反覆運算的產物變成新的一行列印在下面。可是,從一個活細胞出發,它卻生成了一套極其複雜的無盡花紋;後來Mathematica裡使用的亂數產生器,就是基於Rule 30的。(順便說,用Rule XX指代一維細胞自動機的規則組,這一用法是沃爾夫勒姆首創,沿用至今。)

如此簡單的程式能生成如此複雜的行為,這意味著什麼?沃爾夫勒姆認為,這正是我們宇宙的本質;我們的世界就是計算,就是一套簡單的規則生成的複雜現象。這聽起來有點像是“民科”的主張,所不同的是,他關於細胞自動機的研究獲得了超過一萬次引用;而他本人則在離開高等研究院、在伊利諾大學度過了兩年時光(“在那裡,他們指望我來籌錢,做研究的反而是別人”)之後,徹底離開了大學,成立了自己的公司。成立它的目的不是賺錢,而是以最大的自由來推廣自己的軟體和自己的觀點。為了保持掌控力,他甚至拒絕了好幾次上市機會。

其結果,就是Mathematica和WolframAlpha,還有一本名為《一種新科學》的奇書。在這本引發巨大爭議的書裡,沃爾夫勒姆完整地闡述了他的世界觀:自然界的本質是計算,但計算的本質必須用實驗探索。過去的研究者要麼使用純數學去研究計算,要麼把計算看成工程的工具。但沃爾夫勒姆認為,我們需要從經驗出發、為了計算本身而探究計算,這是一種新的路線,書名也因此而來。

最近兩年裡,沃爾夫勒姆又啟動了一項更大的計畫:Wolfram

Language。其實它25年來一直是Mathematica所使用的電腦語言,但現在它獨立了出來,希望成為“世界上最有效率的程式設計語言”。在2014年即將結束之時,沃爾夫勒姆來華訪問,宣傳他的思想與產品;新年第一天早晨,沃爾夫勒姆接受了果殼網科學人的專訪,在訪談裡他講述了自己對宇宙本質、自由意志、人工智慧和軟體開源等許多問題的看法。

“我們能為宇宙建立一個完整的模型嗎?我的工作假說是‘能’。”

科學人:你一直說,不含隨機性的細胞自動機也可以產生無法預測的模式。現實世界如此多姿多彩,你覺得它是不是也不需要隨機性?

沃爾夫勒姆:我覺得不需要。很多時候人們說的“隨機性”,其實是建模時用的黑箱:我不瞭解一個系統的全部規則,所以我假定這個系統有某些額外的因素在提供“隨機”的輸入。這個意義上的“隨機”,只是證明你還沒為這個系統建立完整的模型而已。但我們能為宇宙建立一個完整的模型嗎?我的工作假說是“能”。也許這假說是錯的,也許出於什麼原因我們就是無法為宇宙建立完整模型——但是我還沒有見到相關的證據。所以我會朝這個目標而努力。一旦我們得到了完整模型,隨機性就消失了,沒有任何來自外部的不可預知的因素。我有個朋友名叫格裡高利·蔡廷,他對於演算法隨機性這整個領域非常感興趣,他有一個著名的發現叫做“歐米伽數”(即蔡廷常數),這個數字雖然是個確定的數,但任何圖靈機都計算不出來。我和他觀點的區別就是,我認為宇宙像pi一樣,雖然無窮無盡但可以計算到任意精度;而他始終認為宇宙像歐米伽。我不知道為什麼。

科學人:如果我們建立了宇宙的完整模型,是否意味著我們就沒有自由意志了呢?

沃爾夫勒姆:我在我的書裡討論了一個概念,叫做“計算不可化約性”(Computational irreducibility)。這意味著,就算你知道了一切規則,你可能也無法提前預測這些規則將會做什麼——唯一的辦法是實地運行這些規則看看它們到底會做出什麼來。

“自由意志”這個詞包括很多層面,如果我們能預測我們將會做出什麼事情來,那可以說我們沒有自由意志。比如說,看一隻蛾子反復地撞擊玻璃窗,試圖飛出去,我們會說它看起來沒有自由意志,似乎是決定性的反射機制。但如果我們看到一個人在做一件非常複雜的行為,我們會說他看起來好像在作出選擇,因為我們無法預測他將會怎麼做——在這個意義上,我們擁有自由意志。

我們的歷史必須按順序逐漸上演,你不能說“我已經知道結局了,快進到頭吧”;歷史是必不可少的。世界的底層規則是簡單的、決定性的,但是這些規則生成的人類行為卻極端複雜,這之間的計算鴻溝無法化約,因此我們的行為是“自由”的。

科學人:會不會有一天,我們對大腦已經有足夠的瞭解,可以監控到足夠的資訊,可以說“十秒鐘之後這個人會想這件事情”?這時人們還有自由意志嗎?

沃爾夫勒姆:我不知道。這一點已經部分地在鳥類中實現了,我們能大致預測出鳥類下一秒會唱什麼樣的歌。但我還是覺得,自由意志這個概念的根源,只是因為要預測未來所需的計算量太大。就算我們發現了宇宙的全部規律,要麼我們得想辦法進行和宇宙同樣的運算,要麼我們就看著宇宙自己這麼算下去。

科學人:到那時,是否物理就變成了數學呢?物理條件會反過來限制我們對數學的理解嗎?

沃爾夫勒姆:如果我們真的建立了宇宙的模型,一切都可計算,那麼全部物理問題就都還原成了數學。但什麼是數學呢?數學從公理系統出發,比如歐幾裡得的公理系統;在此基礎上我們推導出一系列的形式知識。至於選擇什麼樣的公理,可以是人為武斷選擇、得到純粹抽象的數學知識,也可以選擇那些和現實世界對應的公理。歐幾裡得認為他選擇的公理是對應現實的,但後來數學家逐漸開始做出武斷的抽象的選擇。數學是個抽象的領域,它不會被現實的物理限制。

“模仿人類,既是錯誤的路線,又是唯一可行的路線”

科學人:我們之前採訪過侯世達。對於他的人工智慧(AI)路線——遵循類比、模仿人類思維——你怎麼看待?

沃爾夫勒姆:我認識他,我無法評判他的具體研究內容,但對於他的大致方向——理解人類的智慧——我的看法是:這既是錯誤的路線,又是唯一可行的路線。

一方面,如果說我們的目的是創造智慧系統,那麼這條路線與之無關,正如研究鳥類如何飛行與製造飛機無關一樣。特別是在所謂“通用推理AI”上,人們曾經說它才是能夠回答問題的系統,但沿這條路線沒有人成功;而我們的WolframAlpha卻成功地回答了許多問題。我們如何做到的?通用推理AI,所做的是推理。面對物理問題,從一個事實推理出下一個事實,就像中世紀的哲學家那樣。而我們做的,則是計算。面對物理問題,我們在某種意義上是“作弊”了:使用我們文明積累下來的全部科學和數學確立一個方程,然後把結果計算出來。在這裡,我們使用的方式和人類思考問題的方式截然不同,但效率要高很多。大部分眼下的智慧系統都是這樣。

但另一方面,如果我們的目的是真正的“終極”智慧呢?我們現在的計算能力,和大腦比起來都可以說相當不錯了,但是如果要為這些計算設定一個目的,必須有人類的參與。我們的系統可以想算什麼就算什麼,但沒有人為它指明目標,它什麼也做不了。世界上沒有所謂“純粹”的智慧,它必須和人類目標緊密相連。侯世達的路線對解決任何具體的智慧問題都沒有什麼幫助,但對理解我們的目的卻至關重要。

科學人:為什麼人類有目的,機器就沒有呢?你覺得區別在哪裡呢?

沃爾夫勒姆:這是個好問題。水有向下流的“目的”,你可以為物理世界賦予各種各樣的“目的”,但所謂的目的其實有兩種,一種是遵循物理機制自然會產生的結果,另一種則是努力要去實現的目標。自然界的計算能力完全可以和人腦像匹敵,但自然界的目的全都是前者,而如果我們希望得到類人智慧,必須要有類人的目的。比如湍流,或者木星大氣表面的漩渦,它在做各種各樣繁複的計算,恐怕比我們的大腦更加複雜——至少是運算量更大,但它看起來並未獲得我們所說的智慧,因為我們唯一知道的智慧,就是人類智慧。

科學人:那麼你相信智慧爆炸會帶來技術奇點嗎?

沃爾夫勒姆:不相信,至少不是人們通常說的那種奇點。許多人說奇點的時候,想像的一個重要特徵就是人類永生。這遲早是能實現的,也許部分技術來自生物學,部分技術來自數位世界。這時看起來也許就像是抵達了奇點一樣——人類和智慧有了無限的時間去發現新事物。但是每年新發現的東西就會因此而指數爆炸直到無限嗎?我不這麼認為。也許我有偏見吧,人類智慧是個連續譜,而我很幸運,我自己位於這個譜的上面那一端;但是在我看來,這些智力並沒有質的區別。就算你的智商有200甚至1000,恐怕也不會讓你懂得一些別人不可能懂的東西。能不能把更多的知識整合起來?當然可以。假如說我們現在大腦每秒接收100兆的資訊,我們當然可以想像一個智慧系統每秒可以接收並處理上千兆的資訊;但我不認為這談得上是“更高的智慧”。

“我把自己看成一個工具的製造者”

科學人:人們說WolframAlpha是第一個實用的AI。你在創造它的時候,覺得自己是一個AI研究者嗎?

沃爾夫勒姆:“人工智慧”是一個很模糊的概念。我和AI打交道的這些年裡,它從讓人激動的概念,變成了“毫無希望”的領域,現在它又東山再起,流行起來了。四十多年前,我就想做一個像WolframAlpha這樣的東西。當時,我覺得要做一個這樣的工具,必須先製造出通用AI,這很困難,所以我沒有沿這個方向繼續做下去。但後來,由於我所做的研究,我意識到其實不需要通用AI,也能提供計算性知識。這就是我發明WolframAlpha的原因。我們想製造出“聰明”的系統,而現在我們有了Wolfram語言作為平臺,在這個基礎上我們就能實現智慧系統的目標。

我把自己看成一個工具的製造者,而拿這些工具做什麼呢?把我們這個文明的一切知識彙聚起來,形成框架,讓新的知識能夠自動在它的基礎上生產出來。WolframAlpha和Wolfram語言都是在説明人思考,但和其他幫助人思考的工具不同,我們所做的是讓知識變成可以用來計算的東西。

科學人:Wolfram語言未來會向免費和開源方向發展嗎?

沃爾夫勒姆:開源在有些事情上是好的,另一些則不是。一般來說,當一個專案需要領導、需要整體設計的時候,開源是很難實現的;而我們過去二十年來做的正是這樣的項目——創造從未有過的東西。另一個因素是,這種語言用到了很多很多的知識,其中有些知識屬於我們,另一些知識則來自別人,我們不能就這麼簡單地說,“這一切都是免費的!”

的確,WolframAlpha是免費服務,我們提供這項服務本身是不賺一分錢的。這沒問題,但光靠它自己無法長久維持,所以我們在它的基礎上提供很多別的服務,並從中營利。我的信念是,建立一個經濟-生態系統的最好辦法,就是讓那些從中獲得價值的人們也為之付費。這是最簡單的方式。

很多所謂的開源解決方案,其實是陷阱。最著名的陷阱就是安卓:系統本身是免費的,但你要支付專利費。還有些別的例子,東西本身是免費的,但你自己沒法建立這個系統,你得求助專業人士,最後還是得付錢讓他們在雲端託管。所以我們做的,其實是在經濟問題上坦誠相見:人們可以使用Wolfram語言線上版免費地學習和試用,但當創業公司在此基礎上開始盈利的時候,就要為此付錢。其實這個模式和常見的模式差別也不是那麼的大,但如果他們選擇了開源的方案,那麼就說不準什麼時候要付專利費或者雲端託管費。我們所做的只是讓事情簡單化,讓人們預先清楚會發生什麼。

科學人:你覺得你的產品受到了硬體計算能力的限制嗎?

沃爾夫勒姆:不怎麼覺得。我面臨的挑戰是在軟體上找到巧妙的方法,我不覺得底層的硬體是什麼限制——當然多年前我剛開始使用電腦的時候肯定是受限制的。其實真正的制約因素是,從一個想法到可運行的軟體誕生,這個過程要花多長時間。軟體本身運行所花的時間很少成為瓶頸。

我們確實有很多極端的例子:比如眼下像機器學習這樣的程式,要運行很多個CPU年才能得到結果,如果能快一些固然很好。再比如,為了提供一個使用者介面能讓人類感到使用自如,硬體至少需要達到一定的水準;在一部分移動設備上我們還做不到這一點。但這都是相對次要的問題。當然還有別的因素,比如現在中國網路連接的不確定性———某種意義上這也算是硬體問題吧,不過這是另一個話題了。所以關鍵還是,我們人類能否做出好的軟體。

“我對解決別人解決過的問題從來都沒有興趣”

科學人:你做了很多自我資料分析(比如統計自己都在啥時候打電話)的工作。你為什麼要這樣做?有沒有從中發現一些有趣的東西呢?

沃爾夫勒姆:我搜集這些資料是因為我對資料感興趣。我有幾套系統,負責檢查我昨天鍛煉了多少、完成了多少工作這樣的事情。我已經搜集了二十五年的資料,時不時地我會對這些資料分析一下,會發現各種各樣的結果。但這些資料的真正寶貴之處是,當我對自己有什麼問題的時候,我能很容易找到答案。比如有一次我買了個新鍵盤,我想知道有了它打字速度是快了還是慢了,只花幾分鐘我就得到了答案。眼下我正打算回答一個難一些的問題,就是對我發的電子郵件進行情緒分析,來判斷哪些事情會讓我開心,哪些會讓我不開心。我所發現的大多數結果,都是事後想來“嗯,的確如此”的那種;但如果沒有看到這些資料,我是不會往那個方向上思考的。

科學人:在自己的公司做研究和在大學做研究,你覺得有什麼差異?

沃爾夫勒姆:公司的效率要高得多。對我來說,公司就像是把想法變成現實的機器,我會努力為了這個目的而優化這台機器,而在大學裡你就沒法做這樣的優化。

科學人:你多次輟學,你覺得學歷這個東西是什麼意義呢?

沃爾夫勒姆:其實我不是真的“輟學”。我在英國去的是頂尖的中學,我離開的原因是我得到了頂尖大學的獎學金,所以我只是碰巧比別人離開得早幾年而已。在大學裡,我得到了直接進入研究生學習的機會,所以我想既然如此,為什麼要花這麼多年當本科生呢。我很幸運能在二十歲就完成我的學業階段,因為我覺得我沒有耐心再學那麼多年。我對解決別人解決過的問題從來都沒有興趣,所以我一直很討厭課本上的習題。也許這是我個人的傲慢吧,我只是希望我在做獨一無二的事情,而不是別人做過的事情。在某些教育系統裡,有很多的內容是圍繞“循序漸進走過程”而展開的,但我覺得發揮人們潛力最好的方式,是讓他們學習自己感興趣的東西,而不是讓他們沿著確定的道路前進。

科學人:你有粒子物理學博士學位,後來為什麼不做物理了呢?

沃爾夫勒姆:我沒有離開物理呀,我時不時地還會回到物理問題。我在《一種新科學》裡就討論了很多物理問題。我對各種各樣的問題都感興趣,特別是宇宙的最本質特性,這也是促使我學習粒子物理的原因,但我學了之後發現粒子物理的細節並不是宇宙的本質,而諸如複雜系統的特性這樣的問題要比物理學更加基本。你可以把這些研究想像成一般性的物理原則。對於宇宙的具體物理特性我依然感興趣,我希望有一天能把一般性的物理原則應用在上面。

當希格斯玻色子得獎的時候,我在美國起了個大早看視頻直播,我意識到現場有很多好多年沒見的老朋友,他們一直留在物理學界。他們介紹希格斯玻色子的時候我想,“這些我都知道呀,四十年前我就是在做這些東西。”我想我完全可以留在物理學界,四十年來一直就做這樣的研究,我覺得我對此還算挺擅長的。但是因為我轉行做了許多其他別的內容,我所弄明白的東西,哪怕限定在物理學裡,也比留在物理學界做單一領域要多得多。我的人生有一條經驗讓我念念不忘,那就是研究許多不同的東西能讓人學到更多,哪怕你的目標只是解決一個問題,也是如此。在這一點上我很幸運。

科學人:你說你最喜歡的發現是Rule 30,為什麼呢?

沃爾夫勒姆:這是我發現的第一個元胞自動機規則,它是一個戲劇性的例子,表明一個簡單的生成規則如何誕生出複雜的行為。我喜歡拿它和科學史上的案例對比:當伽利略發現木星的衛星的時候,這就是一個跡象,表明物理學的定律適用於整個宇宙。Rule 30讓我意識到,在計算的宇宙中憑藉簡單規則可以出現一些非常複雜的現象,這並不是顯然的;這是第一個明確的案例。

今天的科學和技術,很多都是依靠搜尋這個計算宇宙中的可能程式,尋找在行為上滿足我們需求的那些。正是簡單程式可以產生複雜行為這一特徵使之成為可能。在我寫《一種新科學》的時候,我做出了一個預測:審視一下新出現的關於自然界的模型,我們會看到,基於程式的發現,將逐漸取代基於方程的發現。我預測在五十年內,挖掘計算空間所產生的科技將會超過傳統方式。那是十二年前的事情,我們還有三十八年。我們正站在這個趨勢的開端。

沒有留言:

張貼留言